滝上町観光貸切タクシー・ジャンボタクシー北海道札幌小樽観光個人タクシー高橋の日本一変わっている農園『陽殖園』です。

北海道滝上町あけぼの町にある、日本一変わった農園「陽殖園」です。

ビオトープとしも楽しめる。

花・蝶の舞・トンボ・昆虫・小鳥の歌声・セミの合唱

全体が森林浴コースとして楽しめる。

山頂に広さ約8万㎡

園内通路のべ約5km

季節の花咲く野生的花園

4月下旬より9月中旬迄

次々と花が咲き続く

道の風景を楽しめる花園

今日は、どんな花に出会えるか楽しみに来て下さい。

園主 高橋武市さんが66年掛けてコツコツ1人で造り続けている花園です。

今もなお、進化し続ける、花園です。

創立1955年6月(昭和30年)令和3年6月6日で陽殖園創立66周年記念日

『北の造園遺産』

第25号 平成27年7月1日 日本造園学会北海道支部で認定されました。

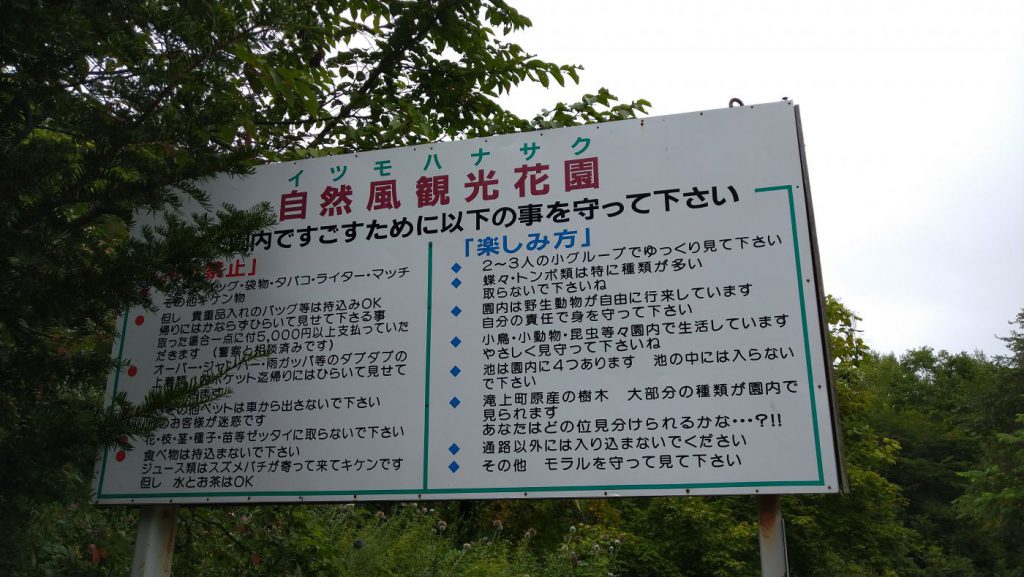

~お客様へ注意~

園内は、カバン、バック等の袋物及びタバコ、ライター、マッチ等は持ち込まないで下さい。

やむおえず、カバン、袋物等を持ち込んだ場合は全員帰りには開封して中を見せて頂きます。

(時々、植物を入れて持ち帰るマナーの悪い人が見られるため)

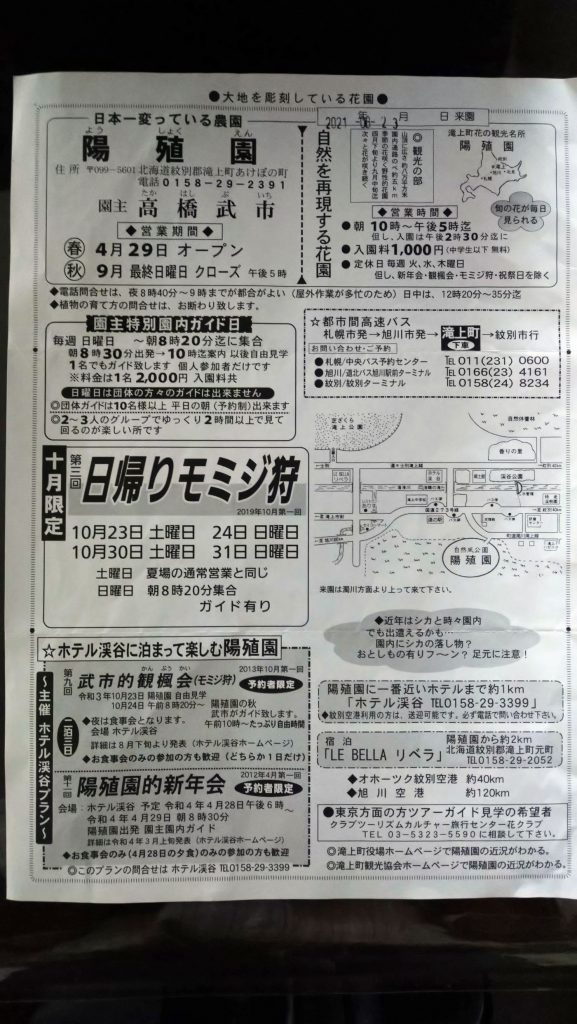

営業期間 4月29日オープン 9月最終日曜日クローズ午後5時

営業時間 朝10時~午後5時迄 但し、入園は午後2時30分迄にお願い致します。

入園料大人1名¥1000(中学生以下無料)

定休日 毎週火曜日、水曜日、木曜日

但し、新年会・観楓会・紅葉狩り・祝祭日を除く

日本一変わっている農園『陽殖園』

住所 〒099ー5601 北海道紋別郡滝上町あけぼの町

電話 0158ー29-2391

※電話問い合わせは、夜8時~9時までが都合がよい(野外作業が多忙なため)日中は、12時20分~35分迄

※植物の育て方のお問合せは、お断り致します。

【園主特別園内ガイド日】

毎週日曜日 ~朝8時20分迄に集合(個人参加者だけです。)

料金は1名¥2000入園料共

日曜日は団体の方々のガイドは出来ません。

※団体ガイドは10名様以上、平日の朝(予約制)出来ます。

◎2~3人のグループでゆっくり2時間以上で見て回るのが楽しい所です。

※営業期間・営業時間・定休日・ガイド案内など変更になっている可能性あります。【要確認お願い致します。】

滝上町

滝の上の地名は渚滑川がつくった渓谷にちなんだもので、ショコツとはアイヌ語で「滝つぼ」という意味です。

つまり、滝の上流にあることから「滝の上、反対の下流ぞいには「滝の下」という地名もあります。

三方を山にかこまれ、盆地特有の気候で、酪農とビート、小麦、スイートコーンなどの畑作を中心に、豊かな森林資材源を活用して家具や建具など、木工製品づくりがおこなわれています。

また、観光にも力を入れており、丘全体がシバザクラのピンクで染まる滝上公園をはじめ、郷土資料館・SL館のある渓谷公園、白亜の滝・蛟龍の滝・洛陽の滝など見どころの多いところです。

平成2年から「人いきいき、町わくわく『童話村』たきのうえ」をコンセプトとしたまちづくりを進めているほかハーブ園など「香りの里」をテーマとする町づくりにも取り組んでいます。

この滝上町にはハーブガーデンもあります。

広さ4haには300種以上のハーブが7月から9月にかけて咲き競います。

ミントガーデンを始め小高い丘の上に建つフレグランスハウス、体験学習館・キューパレスなどがあります。

散策のあとオリジナルのハーブティーや手作りソーセージ・ハーブ入りのパンなど楽しめます。

キューパレスとは英国のテムズ川河畔にある王立植物園のキューガーデンにちなみます。

ハッカの話

このあたり北見地方は、かつて「ハッカの北見」として、世界に名を知られたところです。

雨の少ない気候がハッカ栽培に適し、かさばらないハッカ油にして運ぶので遠距離もデメリットにならない、という好条件がかさなって、北見地方のハッカ栽培は、明治30年代から昭和10年代ころまでさかんになりました。

現在ハッカは滝上町や遠軽町でわずかに栽培されていますが、最近ではハーブが多く作られています。

滝上町では「香りの里」というハーブ園があり、平成3年にはハーブ園を見下ろす高台にフレグランスハウスがオープンしました。

ヨーロッパの田舎をおもわせる趣のある建物には、ハッカ王国時代のなごりをしのばせる蒸留釜があり、自家栽培のハーブティーが味わえます。

ハーブ

ハーブの多くは、もともと、地中海沿岸の人々が古くから利用して来た植物で、料理や薬用・香料・染料に、また、神の交信や悪魔払いなどの宗教や祭事などにも使われてきました。

ハーブは人間の生活に役立つ香草の総称といえるかもしれません。

自然のものや手作りのものが見直される現在、このハーブへの関心も高まっているそうです。

ハーブの魅力は沢山の利用法で、日本でもハーブガーデンを楽しむ方も多くなっているようです。

世界には、2000種から4000種あるといわれ、ハッカ・セージ・カモミール・ラベンダー・パセリ・バジルなどはご存知でしょう。

日本でも古くから使われておりまして、シソ・ミツバ・ショウガ・ネギ・サンショウ・ミョウガ・ウドなどと申しますと驚かれる方も多いようです。

冷奴にアサツキ、刺身にワサビ、梅干に赤ジソなど、日本人も巧みに利用してまいりました。

ハーブは、お風呂に入れたり、料理、お茶などで精神安定、抗菌作用、解熱、老化防止、集中力、暗記力、疲労回復、筋肉痛など、使う方によって色々ございます。

アロマテラピー

最近ではアロマテラピーという言葉をよく聞かれますが、暮らしの中に香りを取り入れ、心と体をリフレッシュさせて生活空間を快適にする香りを用いた健康法です。

このアロマテラピーは、1937年にフランスの病理学者ルネ・モーリス・ガットホセが香水工場で実験中に大やけどを負ってしまい、とっさに側にあったラベンダーオイルに手を浸したところ、ケロイドを残さず治ったそうです。

アロマは香り、テラピーは療法という意味で、アロマの元はハーブやスパイスなどの植物から抽出した天然のエッセンシャルオイルです。

テラピー・療法には、基本的には香りをかぐか肌に付けるなどがあります。

爽やかな朝の目覚めに、集中力アップに、落ち込んだ時のリフレッシュやリラックス用に、車の乗り物酔い、虫よけにといろんな効用があるようです。

ポプリは、古代エジプト時代からあったそうですが、乾燥させたものとスパイスの混合物で香らせるために容器に入れて使用しました。

現在のポプリの原形になったのは1560年代エリザベス王朝時代で18世紀に庶民に広まったそうです。

※サンシェ(匂い袋)、ポプリ・ピロー(香り枕)、ポマンダー(匂い玉)

世界の4大文明の発祥地には必ずハーブが使われ、神話や伝説が多く残っています。

食べたり煎じて飲むと気分や体調が良くなる不思議な力と香りを持った植物として利用されてきました。