北海道観光貸切個人ジャンボタクシー高橋のアイヌ民族博物館『白老ポロトコタン』観光案内です。

白老ポロトコタン観光案内です。白老町ポロトコタンは、アイヌの人達の生活や、文化を広く知っていただけるよう、家(チセ)、祭壇(ヌサ)墓標などを再現しています。

コタンは「集落」とか「村」の意味ですが、入口には、旅人の安全を祈る高さ16mの大きな村長の像が建っています。

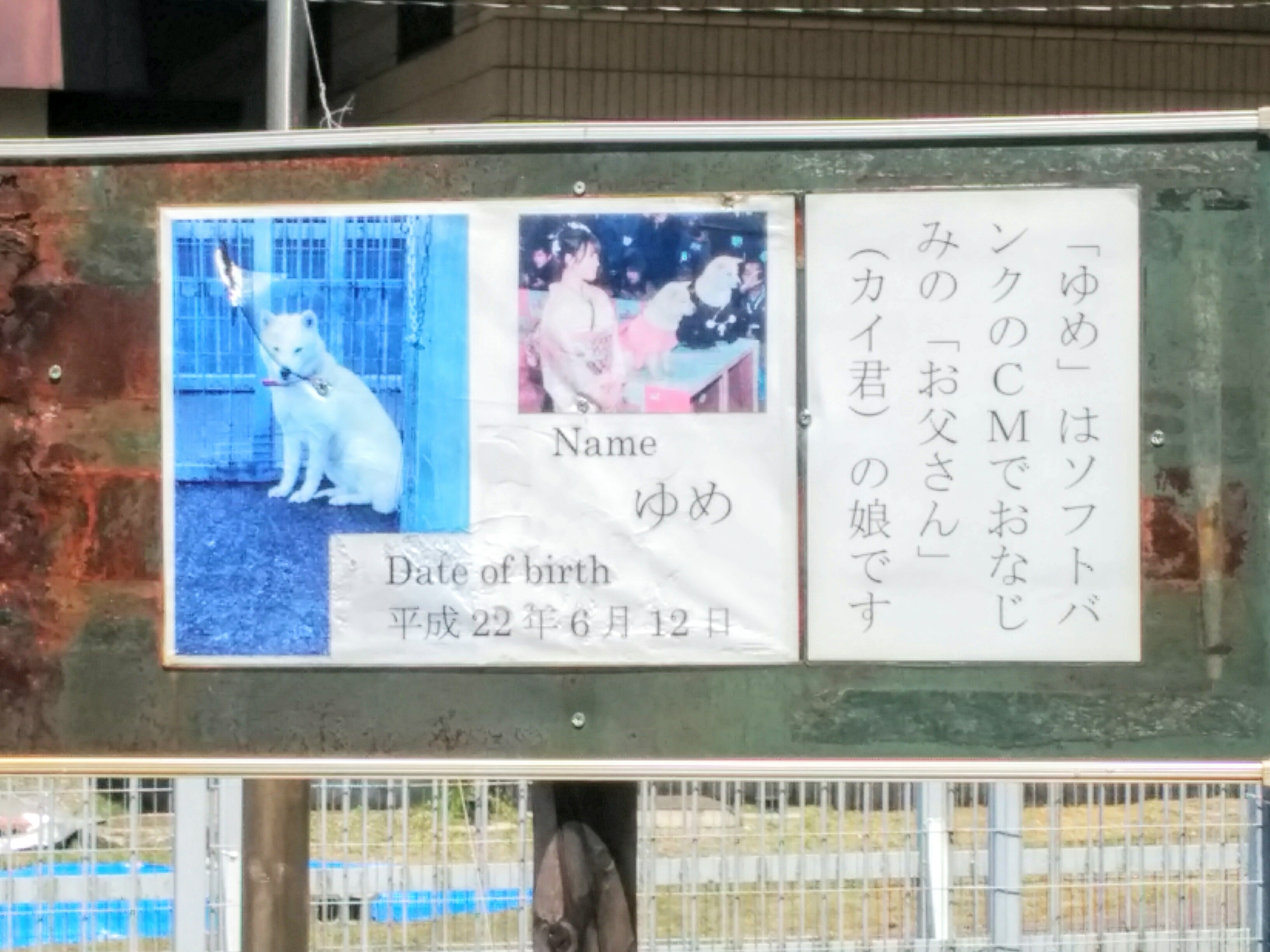

ポロトコタンの中にある白老「アイヌ民族博物館」には、代々伝わる宝物や、生活用具など1300点あまりが展示されています。

アイヌ民族について、「アイヌ」とは、アイヌの人達の言葉で、「人間」という意味ですが、「男らしい男」とか「夫」など男性を敬った言葉でもあります。

アイヌの人達が北海道に住み始めたのは、1万年前とか、5千年前とか定かではありませんが、日本一般に知られるようになったのは、平安時代末期のことです。

そのころは、北海道はもちろん、樺太(現サハリン)、千島列島、東北地方(青森、秋田、岩手)などに広く住んでいたようです。

アイヌの人達は、魚や鹿、熊などを獲り、山菜を集めて暮らしていました。

[生活の基盤である魚やケモノのいる狩場を持ち、1つの川を中心とした流域を小さな単位として、いくつかのコタンを作って暮らしていました。

ところが、13世紀ころから、姿を見せ始めていた和人が、少しずつ増えるにつれて、だんだんアイヌの人達の生活がおびやかされていきました。

当時、蝦夷地を治めていた松前藩では、お米がとれなかったので、藩の財政を守るために、おもだった家臣に、蝦夷地を分割して、アイヌの人達との交易を認めました。

これを「場所請負制度」といいますが、商人の手にゆだねられたこの制度が、和人の横暴と搾取をあおる結果となり、長い間、アイヌの人達を苦しめました。

やがて明治になり、蝦夷地が北海道と改められると、政府は遅れていた北海道の開拓を、積極的にすすめはじめました。

アイヌの人達は漁場の開放や、入植によって生活の基盤を失い、農地を払い下げられたものの、なれない農業は簡単に身につきませんでした。

そして、政府の同化政策によって、和人との結婚がすすめられるようになりました。

今では、生活様式はまったく変りなく、昔からの美しい伝統や、習慣はうすれましたが、民族としての誇りを失わないアイヌの人達が、ユーカラの伝承、木彫りの技術、祭事の意味などを伝えています。

今日の白老は、もう30度超えてま~す。☀

ヒグマ達も、お疲れモードです。

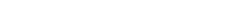

此方はソフトバンクのCMでお馴染みのお父さん犬カイ君の娘のゆめです。

此方も夏バテで~す。暑さに弱い北海道民と一緒ですねぇ~